每天起床的第一件事,不是想今天要做什麼,而是想怎麼撐過去?

職業倦怠不只是累,而是一種全方位的耗竭。幸好,你並不孤單,也不是毫無辦法。這篇文章會告訴你職業倦怠的 5 大成因,並提供有效的 4 個自救行動,讓你一步步擺脫低潮,重新啟動人生。

什麼是職業倦怠

「倦怠」(Burnout)一詞最早由美國心理學家赫伯特·弗洛登伯格(Herbert Freudenberger)在 1970 年代提出。當時身為醫生的他觀察到,與他共事的志工們在工作中經歷了情緒枯竭、動力喪失等症狀。為了描述這種身心俱疲的狀態,他借用了原本用來形容長期吸毒後衰竭反應的詞彙「 Burnout 」。

弗洛登伯格在文章中指出,身心俱疲的倦怠並不是少數人的極端反應,而是一種普遍存在的現象。

如今,世界衛生組織(WHO)已將倦怠列為一種「職業現象」,並定義為:一種由未能成功管理的長期工作壓力引起的綜合症。它通常具有三個核心特徵:

✓ 情緒衰竭:感到精力被完全掏空,提不起勁面對工作。

✓ 憤世嫉俗:對工作或同事產生冷漠、疏離甚至負面的態度。

✓ 個人無能感:覺得自己無法勝任工作。

𖧷𖧷𖧷𖧷

職業倦怠會帶來什麼影響?

職業倦怠不只影響工作表現,還會滲透到生活的方方面面。你可能發現自己越來越難集中注意力,對以前感興趣的事提不起勁,甚至開始用拖延、逃避來面對任務。長期下來,情緒會變得低落、易怒,身體也可能出現失眠、頭痛、腸胃不適等反應。

‼️ 如果你正在經歷以下情況,或許就是職業倦怠的警訊:

- 每天上班都覺得精疲力盡,即使週末休息也無法恢復

- 對工作變得冷漠,甚至懷疑它的價值

- 常覺得自己不夠好、無法勝任

- 身體出現慢性疲勞、睡眠品質下降

當你意識到這些跡象,下一步就是弄清楚:到底是什麼讓你陷入這種狀態?

𖧷𖧷𖧷𖧷

為什麼會職業倦怠?背後原因一次看

職業倦怠並不是一夜之間出現的,而是長期累積的結果。它可能來自壓力、缺乏支持、價值觀不匹配,或是其他隱而未現的因素。

在深入探討解決方法之前,先來看看職業倦怠最常見的成因,找出你正面臨的情況,才能對症下藥。

🔺 職業倦怠原因 ①|找不到工作意義

現代人對工作的期待早已不只是一份薪水,而是希望透過工作實現自我價值,感受到存在的意義。

然而,當每天花費約 8 小時在辦公桌前,卻看不到目標與方向,工作便淪為單純的時間消耗。刷牙、洗臉、通勤、坐下、重複同樣的任務……可怕的不是日復一日的流程,而是逐漸喪失對工作的熱情與意義感。

麥肯錫公司 2022 年的研究指出,70% 的員工認為工作是他們個人目標感的主要來源。當工作帶來意義時,他們不僅表現更好、投入度更高,離職意願也降低近一半。相反地,缺乏意義感的工作會讓人失去方向與動力,像個機器般運作卻不知為何而努力。

🔺 職業倦怠原因 ②|缺乏掌控感

在職場上,當責任與權限不對等時,容易讓人陷入長期壓力,進而引發職業倦怠。所謂「控制力不匹配」,是指員工缺乏對工作資源的掌控,或沒有足夠的決策權,無法用自己認為最有效的方式完成任務。

這種情況常伴隨「責任超越職權」的矛盾:

你被賦予完成目標的責任,卻沒有足夠的資源、權限或支持來落實。久而久之,會讓人感到無力、挫敗,甚至懷疑自己的能力,形成職業倦怠的惡性循環。

🔺 職業倦怠原因 ③|缺乏正反饋認可

你是否曾在工作中冒出過疑問:「我到底做得對不對?」 在學生時代,成績和排名能清楚反映努力的成果,證明那些挑燈夜讀的日子是有價值的。

進入職場後,我們同樣渴望得到反饋— 不僅是薪水與福利,更是能帶來成就感的肯定與數據支持。當缺乏正向反饋時,努力變得無法量化,也看不到方向。久而久之,動力被消磨,職業倦怠就悄然出現。

投入需要回應,努力需要回報;唯有看得見的成長,才能讓人持續前進。

🔺 職業倦怠原因 ④|缺乏公平

在工作中,如果感覺不到公平,心裡的那股勁很快就會被磨光。公平不只是制度問題,更是一種被尊重、被肯定的感覺。當薪水或工作量分配不均、有人作弊卻沒被處理,或是升遷與評估充滿偏袒,甚至連申訴都沒有機會好好說明時,那種失衡感會非常強烈。

長期下來,不公平會帶來兩種影響:

一、讓人情緒低落、精神疲憊

二、對公司失去信任,甚至開始用憤世嫉俗的眼光看待一切。

當心涼了,職業倦怠就離不遠了。

(圖片來源:Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash)

🔺 職業倦怠原因 ⑤|工作負荷過重

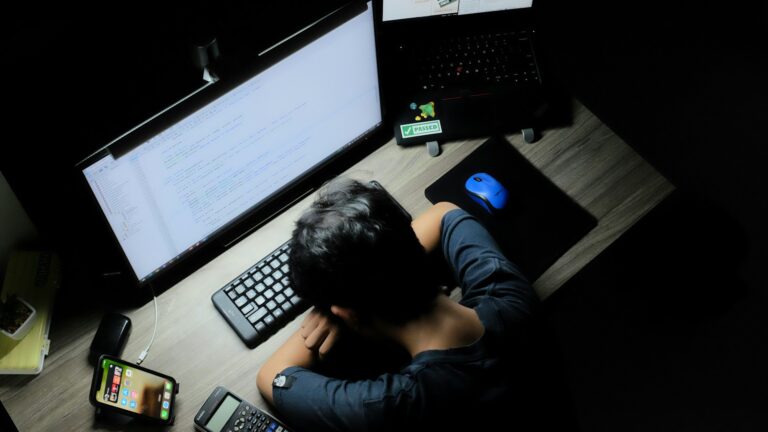

每天在會議與專案中打轉,等走出辦公大樓已是深夜。回到家拖著疲憊的身體,只能匆匆洗漱,因為明天一早,又要重新踏進同樣的循環。

長時間的高強度工作,加上難以承受的任務量,讓人根本沒有時間好好生活,只能不斷透支體力與精神。過重的工作壓力不僅讓情緒緊繃,甚至可能讓人徹底崩潰。

當身心長期處於疲憊卻無法恢復的狀態時,職業倦怠也就不可避免地發生。

𖧷𖧷𖧷𖧷

擺脫職業倦怠的實用修復法

離職,往往是陷入職業倦怠時最先浮現的念頭。但如果能走,你或許早就走了— 生活裡總有一些原因,讓你不得不留下。

與其一走了之,不如先試著了解自己為什麼會陷入職業倦怠,看看有沒有可能,不必徹底離開,而是透過換個方式、調整做法,讓自己慢慢回到正軌。接下來,我會分享幾個能在現有條件下自我修復的方法。

📌 修復法1|讓自己暫時離開戰場

最直接的方式,就是給自己一段休息的時間。長期處在緊繃狀態,不會讓你更有動力,反而只會讓能量持續流失。試著安排幾天旅行,讓自己遠離熟悉的環境與節奏;如果真的抽不出時間,就給自己一天,專心與自己相處。

離開並不能解決所有問題,但它能讓你換個角度、喘口氣,再回到戰場時會更有力量。

(圖片來源:Photo by ian dooley on Unsplash)

📌 修復法 2|開闢職場外的賽道

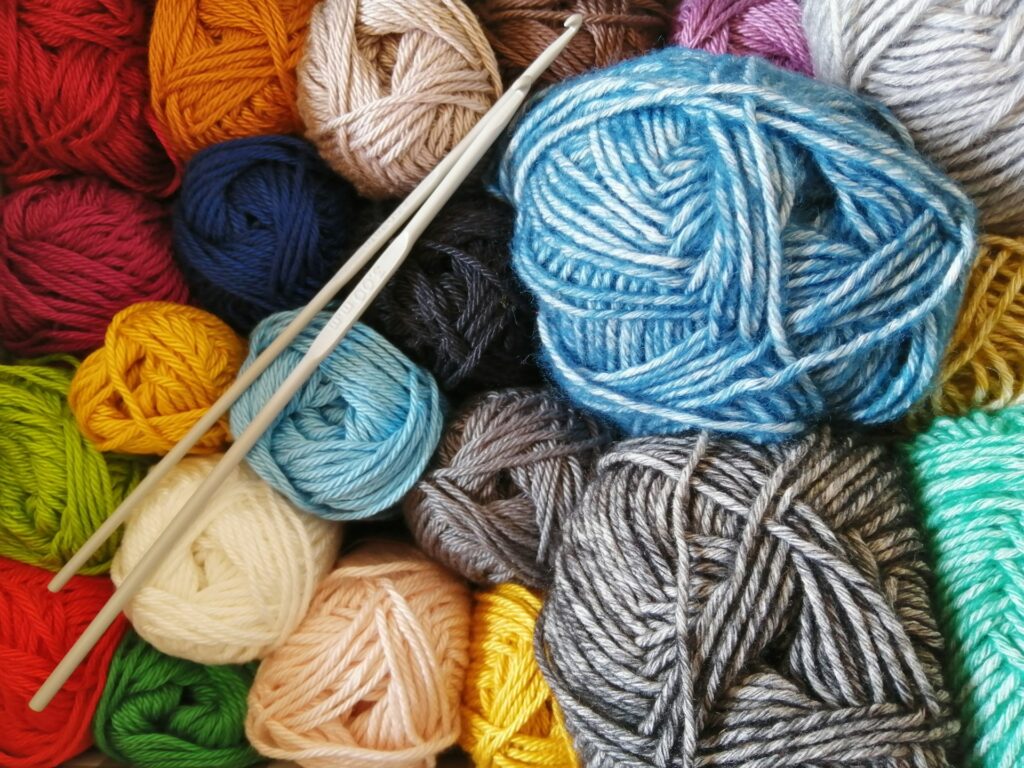

當工作讓你感覺不到意義時,光是死盯著它想破頭,也很難突然產生價值感。與其強迫自己愛上眼前的工作,不如把生活的重心轉向其他領域。

找一個讓你真正投入的興趣,可能是運動、烹飪、學樂器、或當志工。讓下班後的時間有值得期待的事情,能在精神上建立另一條「賽道」,減少你對工作的依賴感,也幫助你找回生活的平衡與熱情。

(圖片來源:Photo by Roman Synkevych on Unsplash, Photo by Margarida Afonso on Unsplash)

📌 修復法 3|重新塑造工作 (Job Crafting)

Job Crafting 是由 Amy Wrzesniewski 提出的概念,意思是員工主動改變自己與工作的互動方式,讓工作更符合自己的需求與價值觀,進而減少職業倦怠。她將 Job Crafting 分成三種形式:

▪️ 任務塑造(Task crafting)

改變自己處理任務的類型、範圍、順序或數量。

這可能是主動接手有興趣的專案、調整工作方式,或改變任務的時間安排。增加對工作的掌控感,減少疏離與無力感。

例子:在一項醫院清潔工的研究中,有員工除了完成清潔本職工作,還會主動花時間關心那些無人探望的病人。

例子:擔任台中客運307線駕駛的陳俊誠司機,除了載乘客到站點以外,還會邊導覽路上經過的景點和介紹美食,獲得乘客喜愛。

▪️ 人際塑造(Relational crafting)

改變自己在職場上與他人的互動方式。

你可以選擇與哪些同事更多交流、如何合作,或參與多少團隊社交活動。透過主動塑造人際關係,提升工作的支持感與正向體驗。

例子:同樣在醫院清潔工的研究中,有清潔工會主動和病人家屬甚至護理師了解及學習病患會需要什麼協助,透過交流更好地了解病人的需求,並與醫護人員形成支持網絡。

▪️ 認知塑造(Cognitive crafting)

改變自己看待工作的方式,為工作賦予更多意義。

例如,重新思考工作如何影響自己、如何與個人目標與價值連結,讓日常任務不再只是完成清單,而是達成長遠目標的步驟。

例子:上述例子的清潔工不將自己單純視為打掃環境的員工,而是關懷團隊的一員,肩負幫助病人康復、提供關懷與支持的使命。這種認知轉變讓原本看似單調的工作充滿價值,也減少了職業倦怠的風險。

✦

不要將工作職責看成是固定不變的。

當你相信你的工作可以被改變時,你才能發現他被塑造的可能性。

✦

| 類型 | 說明 | 做法 |

|---|---|---|

| 任務塑造 Task crafting | 改變自己處理任務的類型、範圍、順序或數量 | 𐓏 主動接手有興趣的專案 𐓏 調整工作方式與流程 𐓏 改變任務的時間安排 |

| 人際塑造 Relational crafting | 改變自己與同事的互動方式與參與程度 | 𐓏 主動選擇與誰合作或交流 𐓏 參與更多團隊活動 |

| 認知塑造 Cognitive crafting | 改變對工作的理解與詮釋方式,賦予工作更多意義 | 𐓏 重新連結工作與個人目標 𐓏 將日常任務視為長期目標的步驟 |

📌 修復法 4|找回自己的價值:從 To-do List 換成 Done List

很多人為了維持生產力,會在早上寫下長長的待辦清單,但職業倦怠時,這份清單往往只會變成壓力來源。當你提不起勁去行動,任務就會越積越多,清單成了提醒你「今天什麼都沒做」的工具。

不妨試著改成 Done List — 每天晚上回顧自己的一天,寫下你已經完成或體驗的事。這些事不必宏大,可能是預約了牙醫、幫自己煮了一頓喜歡的早餐、或完成了一個小任務。

這個過程會提醒你:即使在狀態不好的日子裡,你依舊有行動力,依舊在生活中前進,而不是完全停滯。

𖧷𖧷𖧷𖧷

職業倦怠不是終點,而是轉折

職業倦怠並不是無法跨過的障礙,它可預防、也能改善。痛苦只是過程的一部分,而低谷往往是走向轉變的起點。

倦怠時,我們很容易陷入無力感,覺得改變毫無意義,甚至只想告訴自己「忍忍就過去了」。但與其等待那個「有動力的時刻」,不如先踏出一步—行動本身,就能帶來動力和方向。

別忘了,人生需要鬆弛有度,職場與生活都不該永遠處於緊繃的拉鋸狀態。給自己喘息的空間,嘗試新的方法,讓自己有機會重新找回熱情。

當你走過倦怠,回頭看時會發現,那段低潮其實是人生的轉折點—它提醒你該停下來、調整,然後以更清醒的姿態迎向下一段高峰。

(圖片來源:Photo by Jan Padilla on Unsplash)